ノラ

ノラヴィクトリア女王って“大英帝国の母”って呼ばれていたんだよね。パックス・ブリタニカの時代に君臨して、世界の4分の1を支配したなんて……まさに華やかな女王って感じだけど、どんな人だったんだろう。

そうだね。帝国の象徴として立ち、ヨーロッパの平和のためにも影響力を発揮したのは事実。でもね、その華やかな姿の裏には、人間らしい孤独や葛藤が隠されていたんだ。

えっ、そうなの?どんな裏側があったの?

じゃあ今日は、輝く“光”のヴィクトリアと、宮殿の奥に潜んでいた“影”のヴィクトリア。その両方の横顔を一緒に見ていこう。

パックス・ブリタニカを体現した「大英帝国の母」

世界の4分の1を統べた帝国の象徴

ヴィクトリアが即位した1837年、イギリスはすでに産業革命を経て「世界の工場」と呼ばれていました。

しかし、その力を象徴する“顔”はまだ確立されていなかったのです。

18歳という若さで即位した女王は、次第に帝国のイメージそのものとなっていきました。

19世紀後半、大英帝国は地球上の陸地の約4分の1を支配し、人口の4分の1が「女王陛下の臣民」となりました。

カナダ、オーストラリア、インド、アフリカの広大な地域。

海を越えたどこに行っても、切手や貨幣にはヴィクトリア女王の横顔が印刷されていたのです。

1877年には「インド皇帝」の称号を授かり、その存在は単なるイギリス女王を超えた“世界の母”となりました。

デリーで行われた大規模な式典「デリー・ダーバー」には、煌びやかな衣装をまとったインドの王侯が一堂に会し、帝国の栄光を讃えました。

新聞は「かつてない壮麗さ」と書き立て、人々は帝国の頂点を実感しました。

出典:Wikimedia Commons, Coronation portrait of Queen Victoria – Hayter 1838.jpg, Royal Collection 所蔵, Public Domain

「君臨すれども統治せず」――立憲君主制の完成形

ヴィクトリアの治世を語る上で欠かせないのが、「君臨すれども統治せず」という言葉。

政治の実務は首相や内閣が担い、女王はあくまで“国の顔”として存在しました。

これは立憲君主制の理想像とされ、後のエリザベス2世やチャールズ3世にも受け継がれています。

もちろん、即位当初の若き女王は政治に口を出すこともありました。

メルバーン卿を慕い、党派的な立場をめぐって「侍女事件」と呼ばれる騒動を起こしたこともあります。

しかし、夫アルバートや宰相ディズレーリらとのやりとりを通じて、「自らの役割は象徴である」と割り切るようになっていきました。

結果として、女王が象徴として立ち、政治は議会と内閣が運営するという二元構造が確立されたのです。

「ヨーロッパの祖母」と呼ばれた婚姻外交

ヴィクトリアには9人の子どもがいました。

彼らはやがてヨーロッパ各国の王族に嫁ぎ、王室の血縁関係を網の目のように広げていきます。

長女ヴィッキーはドイツ皇帝の妻となり、その息子は後のヴィルヘルム2世。

次女アリスの娘はロシア皇后アレクサンドラとなり、悲劇のロマノフ家へとつながります。

スペインやノルウェーの王室にも、ヴィクトリアの血は流れました。

こうして彼女は「ヨーロッパの祖母」と呼ばれました。

女王自身も、家族の絆が平和をもたらすと信じていました。

しかし皮肉にも、第一次世界大戦では彼女の孫たちが敵国同士の君主となり、ヨーロッパは大戦の火に包まれてしまいます。

グレート・エキシビションと帝国の輝き

1851年に開催されたロンドン万国博覧会「グレート・エキシビション」。

ガラスと鉄で造られた巨大な「水晶宮」に、世界中から産業革命の成果が集められました。

蒸気機関、織機、最新の科学器具……イギリスは“世界の先端”を誇示しました。

開会式の日、朝日を浴びて輝く水晶宮の中に女王が姿を現すと、群衆から大きな歓声が湧き起こりました。

外国からの訪問者も「この光景は文明の勝利だ」と驚嘆し、新聞は連日この話題で持ちきりになりました。

アルバートと並び立つヴィクトリア女王の姿は、帝国の繁栄を象徴するものでした。

民衆は「我らが女王が世界を導いている」と感じ、帝国への忠誠心をさらに強めたのです。

華やかさの絶頂。これが光り輝くヴィクトリア女王の表舞台でした。

宮殿に潜む「影」――ヴィクトリア女王の素顔

ケンジントン・システムが残した愛着障害の影

しかし、その華やかさの裏には深い影が潜んでいました。

ヴィクトリアは幼少期、母と側近ジョン・コンロイによる「ケンジントン・システム」と呼ばれる厳格な教育で育てられました。

自由を奪われ、一人で行動することを許されない――まるで鳥かごに閉じ込められたような子ども時代だったのです。

その結果、彼女は強い孤独感を抱え込み、他人に依存する傾向を持つようになりました。

現代の心理学でいえば「愛着障害」に近い状態だったともいわれています。

のちにアルバート公への深い依存につながったのは、この幼少期の影響が大きかったのでしょう。

また、女王であっても絶対的な安全があったわけではありません。

少年「ボーイ・ジョーンズ」が何度もバッキンガム宮殿に侵入した事件や、銃撃を受ける暗殺未遂など、宮殿は常に脆さを抱えていました。

帝国の象徴でありながら、彼女自身は常に不安と恐怖にさらされていたのです。

アルバート公との愛と依存――支配と自立のせめぎ合い

ヴィクトリアはアルバート公を心から愛しました。

結婚直後の日記には「彼と過ごす時間は至福」「私は彼の妻であることが誇り」と記されており、女王という立場を超えて、一人の女性としての幸福を素直に綴っています。

しかし、その愛は次第に“依存”へと形を変えていきました。

アルバートは宮殿の運営や政治の文書整理まで徹底して関わり、ヴィクトリアに「こうあるべきだ」と助言しました。

女王も「私の夫は知恵に満ちている。私は彼を頼るべき」と書き残しましたが、その一方で「自分の意思を抑えねばならない」と記し、内心の葛藤を抱えていました。

夫婦の間には衝突もありました。

アルバートが「君は自分に没頭しすぎる」と非難すると、ヴィクトリアは感情的に反発し、涙ながらに謝罪することもしばしばでした。

そうした後、彼女は日記に「私は夫を苦しめた。悪い妻だ」と書き、強い罪悪感に苛まれています。

こうしたやり取りの積み重ねの中で、愛と支配、依存と自立のバランスは次第に崩れていきました。

やがてヴィクトリアは「アルバートがいなければ決められない」と漏らすようになり、夫が精神的な支柱であると同時に、自らの自由を縛る存在となっていきます。

当時の政治家や側近の中には「アルバートは名ばかりの王配ではなく、実質的な国王のようにふるまっていた」と語る人もいました。

アルバートは徹底的に勉強家で、国家の文書や外交問題にも積極的に意見を出し、女王の判断を導いたのです。

ヴィクトリア自身も「私は衣服一枚選ぶのも彼に相談していた」と後に回想しています。

アルバートが亡くなったとき、彼女の世界が一気に崩れ落ちたのは、この深い依存と彼が果たしていた“実質的な王”としての役割の大きさゆえだったのです。

日記に記された本音――妊娠嫌悪と「良母になれない」苦悩

ヴィクトリアは生涯で2,500万語以上に及ぶ日記を残しました。その中には、女王という表の顔からは想像できない本音が綴られています。

「妊娠は嫌悪すべきもの」

「私は良い母親ではない」

彼女は9人の子を産みながらも、妊娠を心から嫌悪し、母としての自信を持てずに苦悩していました。

当時の社会は「母性は女性の本分」とされていた時代です。

そんな中で女王が吐露した言葉は、現代の私たちに強い印象を残します。

母であることと女王であることの板挟みに苦しむ姿は、決して完璧な存在ではない人間味を浮かび上がらせます。

また、孫たちの未来への不安も率直に記されていました。

「この子たちにヨーロッパを守れるのかしら」と案じた言葉は、第一次世界大戦で現実のものとなってしまいます。

子どもたちとの確執――バーティーと娘たちへの厳しさ

ヴィクトリアの家庭は決して穏やかではありませんでした。

長男バーティー(後のエドワード7世)に対しては、アルバートの死の責任を押し付け、冷たい態度をとり続けました。

娘たちにも厳しかったといわれています。

次女アリスが子を失ったとき、彼女に「夫を失う方がもっとつらい」と言い放ちました。

母としての共感よりも、自らの孤独の方を優先したのです。

末娘ベアトリスが結婚したいと告げたときには、7か月も口をきかなかったといわれます。

最終的に許したのは「夫婦が自分と一緒に暮らす」という条件付きでした。

さらに授乳する娘を「牛のようだ」と呼んで嫌悪しました。

母性に対する価値観は冷たく、子どもたちとの間に深い溝を残したのです。

孤独を埋めた友情――アブドゥル・カリムとの特別な関係

晩年、ヴィクトリアはインドから来た従者アブドゥル・カリムに強い信頼を寄せました。

彼にウルドゥー語を学び、日々の手紙を交わし、宮廷の反対を押し切って側近に置き続けました。

しかし、これに貴族や宮廷は激しく反発しました。

インドの従者が女王に影響力を持つことは、当時の社会では受け入れがたいことだったのです。

女王の孤独を埋めるための絆は、逆に宮廷内の対立を深めることになりました。

それでも象徴であり続けた女王

実務を担った首相・内閣の手腕と女王の役割

実際にパックス・ブリタニカを運営したのは、ディズレーリやグラッドストンといった名宰相たちの政治手腕でした。

しかし、彼らの背後には常に「ヴィクトリア女王の存在」がありました。

女王がいることで人々は帝国を信じ、安心し、忠誠を誓ったのです。

「統合の象徴」として立ち続けたこと、それこそが彼女の最大の役割だったといえるでしょう。

現代のイギリス王室もこの伝統を受け継ぎ、エリザベス2世が70年にわたって国民の心の拠り所であり続けたのも、ヴィクトリアの前例があったからこそでした。

揺れる心を抱えながら「鉄の女王」を演じきった姿

孤独、依存、葛藤。

日記や手紙から浮かび上がるのは、決して完璧ではない、一人の人間としてのヴィクトリアの姿です。

しかし、その心の揺らぎを抱えながらも、彼女は「黒衣の女王」として毅然とふるまい続けました。

その姿は虚飾ではなく、弱さを抱えながら役割を演じきった強さそのものだったのです。

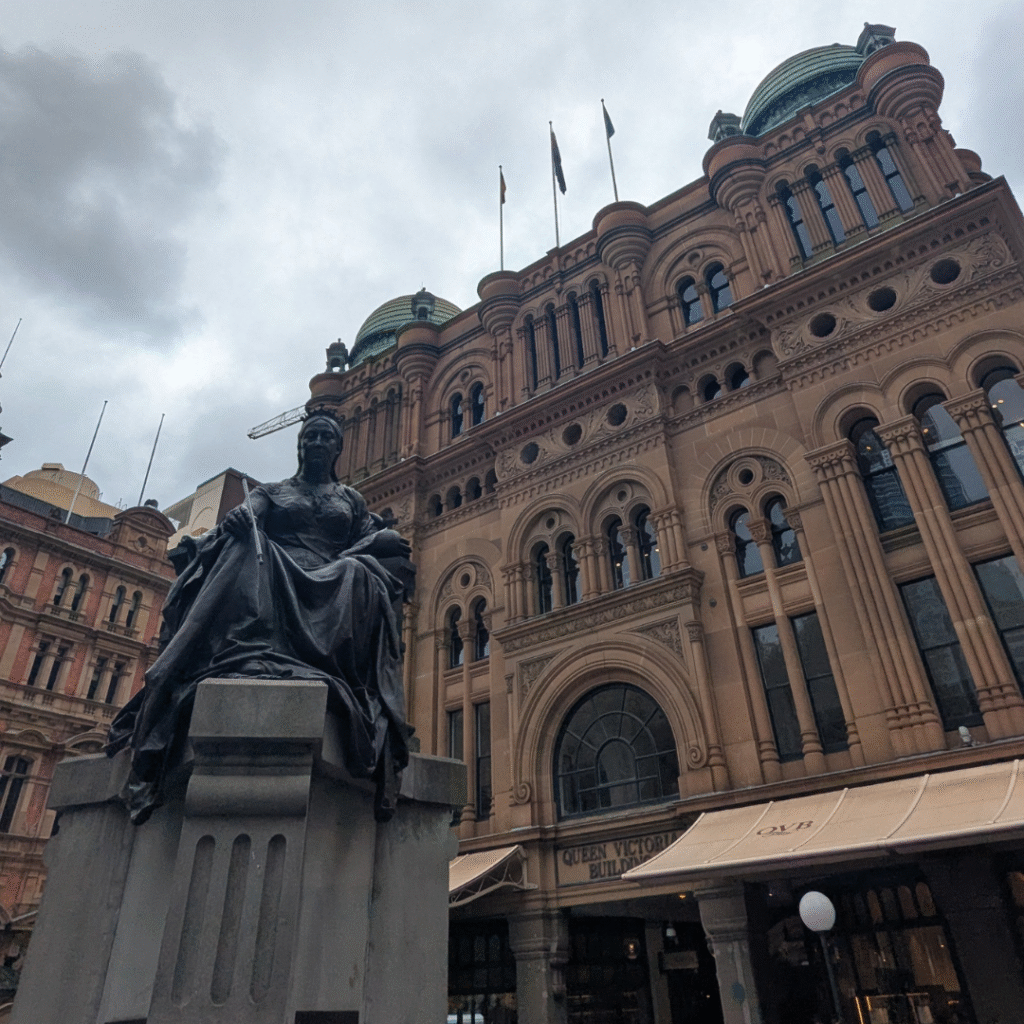

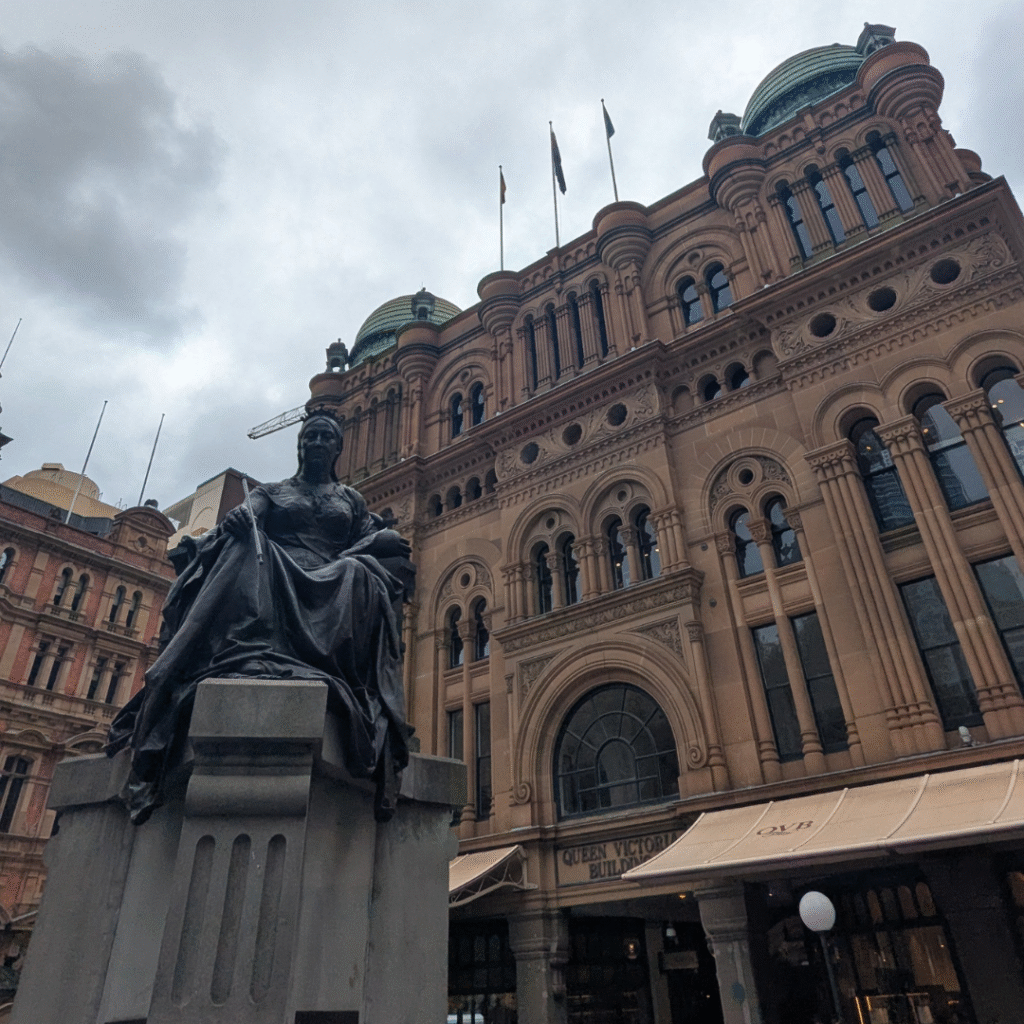

現代に残る影響――シドニーのクイーン・ヴィクトリア・ビルディング

シドニーの中心街に立つクイーン・ヴィクトリア・ビルディング。

その正面には堂々と座す女王の像があります。

建物内部にはステンドグラスや装飾が残され、観光客でにぎわいます。

ショッピングを楽しむ人々と街を、今も静かに見守っているのです。

ヴィクトリアの名前を冠した都市や建物は世界中に残っています。

華やかさと孤独、その両面を抱えた女王の存在感は、時を越えて人々の記憶に刻まれているのです。

結び

ヴィクトリア女王は「大英帝国の母」として輝かしい栄光をまといました。

しかし同時に、幼少期の孤独、夫との複雑な関係、母としての葛藤という“影”を抱え続けていたのです。

それでも彼女は象徴として立ち続けました。

揺れる心を抱えながらも「鉄の女王」を演じきったその姿は、私たちに「人間味ある象徴」の力を教えてくれます。

華やかさと影。その両方を持ち合わせたからこそ、ヴィクトリア女王は今もなお語り継がれているのでしょう。

華やかな大英帝国の女王ってイメージが強かったけど、裏側には孤独や葛藤があったんだね…

そうだね。完璧な“鉄の女王”というよりは、弱さを抱えながら役割を演じ続けた人間らしい女王だったんだ。

だからこそ、時代の象徴として人々の心に残ったんだね。

うん。華やかさも影も、両方あったからこそ魅力的。ヴィクトリア女王の横顔は、今もなお私たちに多くのことを語りかけているね。

コメント