ノラ

ノラねえうるら、ゲルマン民族の大移動ってどうして始まったの?西ローマ帝国が滅んだ原因ってことは知ってるけど、そもそものきっかけがよく分からなくて

いい質問だね。実は“大移動”が始まった理由はひとつじゃなくて、気候変動やフン族の進出、西ローマ帝国の衰退、人口の増加など、いろんな要因が重なっていたんだ

フン族の西進だけが原因だと思ってた

学校ではその原因だけがピックアップされがちだよね。でも実際は複数の民族がそれぞれの事情で少しずつ動いていて、それが後から“大移動”というひとつの出来事としてまとめられたんだ。しかも、西ローマ帝国の崩壊はその影響のひとつにすぎないんだよ

なるほど…。じゃあ“大移動”って呼ばれている出来事の中身を、もっと細かく見ていく必要があるんだね

そうだね。それじゃあ今回は、その“大移動”の中身を一緒に紐解いていこう

学校で習う「ゲルマン民族の大移動」とは

教科書での説明

教科書では、「ゲルマン民族の大移動」は375年(ゲルマン民族みなご(375)ろし!と覚えた人も多いはず)に始まったと説明されます。

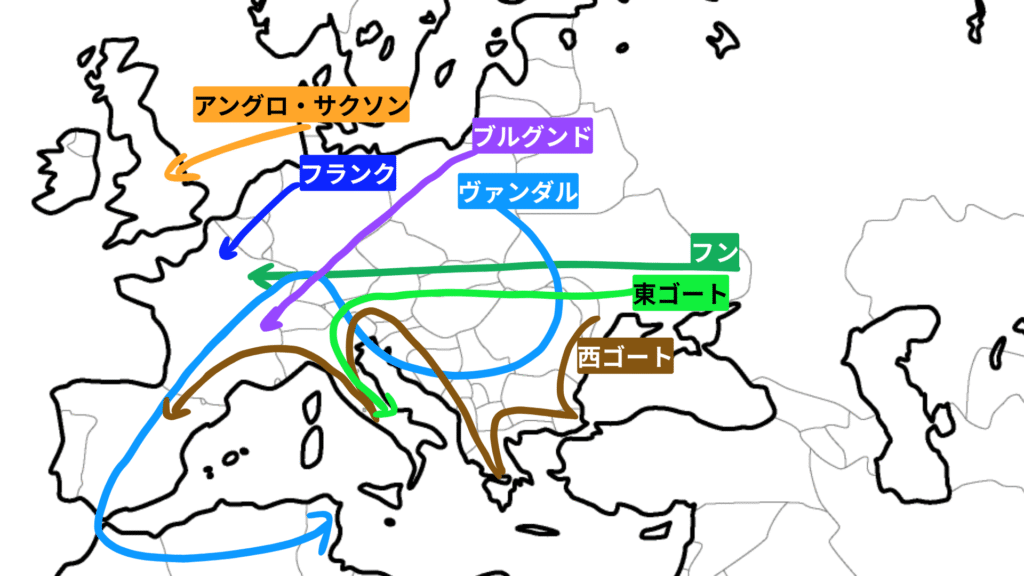

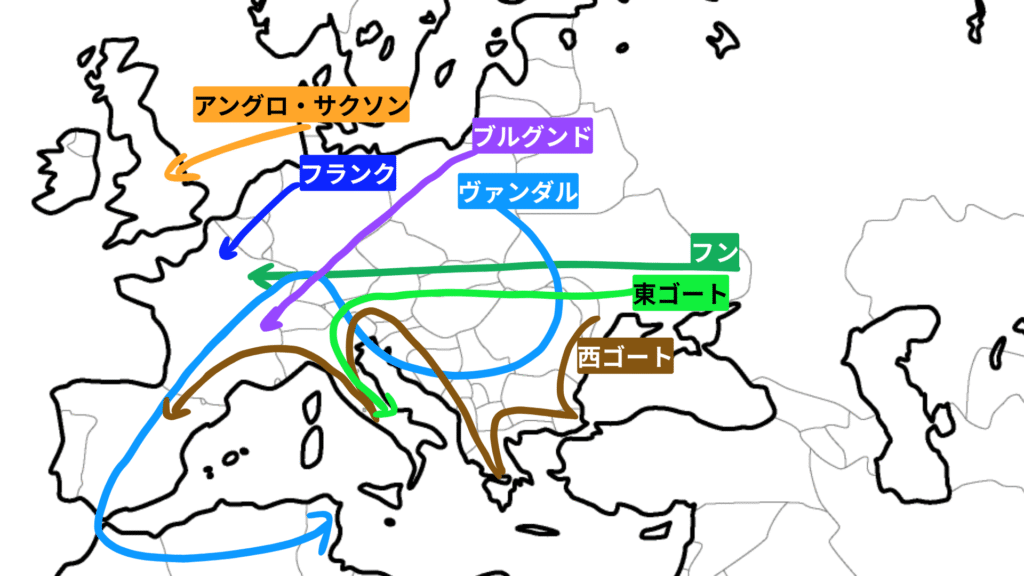

アジアの遊牧民フン族が西に進出したことで、黒海北岸に住んでいたゴート族が移動を余儀なくされ、その動きがヨーロッパ各地に連鎖的な民族移動を引き起こした――という筋書きです。

この移動がやがて西ローマ帝国の防衛線を揺るがし、476年に最後の皇帝が退位する「帝国の滅亡」へとつながった、とまとめられるのが一般的な理解です。

実際の研究が示す「ひとくくりにできない多様性」

しかし、近年の研究では「ゲルマン民族の大移動」をひとつの直線的な出来事と捉えるのは正確ではないとされています。

実際には、ゴート族、ヴァンダル族、フランク族、アングロサクソン族、ブルグント族、ロンバルド族など、複数の民族が異なる理由で、異なる時期に、それぞれ違う方向で動いていました。

その動きは西ローマ帝国に直接大きな打撃を与えたものもあれば、ブリテン島や北アフリカといった地域で独自の社会を築いたものもあります。

つまり、「ゲルマン民族の大移動」という言葉は、これらの動きを後世にまとめて名付けた“総称”に近いのです。

「大移動」を促した複数の原因

では、そもそもなぜ彼らは住み慣れた土地を離れざるを得なかったのでしょうか。

研究が明らかにしているのは、自然環境の変化や外部勢力の圧力、西ローマ帝国の衰退、そして社会経済の問題など、いくつもの要因が複雑に絡み合っていたという事実です。

気候変動・環境悪化

4世紀のヨーロッパは、地球規模の寒冷化や干ばつの影響を受けていました。

特に北方や東欧の草原地帯では農耕や牧畜に必要な土地の生産力が落ち、従来の生活を維持するのが難しくなります。

ゴート族のように大規模な人口を抱える部族にとっては、生き残るためにより温暖で肥沃な南方の土地を求めざるを得ませんでした。

こうした環境要因は急激な戦争や衝突とは違い、静かに、しかし確実に人々を移動へと追いやったのです。

フン族の西進とドミノ効果

大移動の転機をもたらしたのは、アジアの草原から西へ進んできたフン族でした。

彼らは優れた騎馬戦術を持ち、素早く広い範囲を移動できる遊牧民でした。フン族自身もまた、東方の遊牧環境の変化や他の遊牧民との抗争によって居場所を失い、西に向かって勢力を広げていきました。

その結果、黒海北岸に住んでいたゴート族は大きな圧迫を受け、西ローマ帝国領内への避難を余儀なくされます。

この圧力はゴート族にとどまらず、周囲のヴァンダル族や他の諸民族にも波及し、次々と民族が移動する「ドミノ効果」を生み出しました。

378年のアドリアノープルの戦いはその象徴であり、フン族の圧迫で南下したゴート族が西ローマ軍を打ち破ったことで、帝国の国境防衛は大きく揺らぎました。

西ローマ帝国の衰退と防衛力低下

395年、皇帝テオドシウス1世の死後、帝国は二人の息子によって東西に分けられました。

東ローマ帝国はコンスタンティノープルを中心に比較的安定を保ちましたが、西ローマ帝国は状況が違いました。

幼少の皇帝と摂政による政治が続き、軍司令官や地方有力者が実権を握るようになり、皇帝権の威光は急速に弱まっていきます。

さらに西ローマ軍の主力にはゲルマン人傭兵が多く雇われ、忠誠は不安定でした。

防衛線は脆弱化し、国境は突破されやすくなります。この「西は守りが弱い」という状況は周辺民族にとって新しい土地を求める格好のチャンスとなりました。

実際に410年、西ゴート族のアラリックがローマ市を陥落させたのは、この防衛力低下を象徴する出来事でした。

人口圧力や社会経済的要因

民族内部の事情もまた重要でした。

ゲルマン社会では人口の増加が進み、土地の過剰利用によって農業生産が限界に達していました。

若い世代が新しい生活基盤を求めて外へ出ざるを得ない状況は、部族間の抗争を激化させる要因にもなりました。

加えて、社会の内部では分配の不均衡や貧困が広がり、一部の人々にとって「移動=新しい土地での希望」として映ったのです。

こうした社会経済的要因は、大移動が単なる外部からの圧力だけではなく、内側からの要請によっても進められていたことを示しています。

こうした要因が重なり合った結果、各民族が実際に動き出すことになりました。

民族ごとの事情と移動の軌跡

「ゲルマン民族」と呼ばれていますが、実際にはひとつの民族ではありません。

共通の言語や文化的ルーツを持ちながらも、ゴート族・ヴァンダル族・フランク族・アングロサクソン族・ブルグント族・ロンバルド族など、複数の部族から成り立っていました。

それぞれの部族は出発地も異なり、移動を始める理由も違い、行き着いた先で残した影響も多様でした。

ここでは代表的な部族の軌跡を見ていきましょう。

ゴート族 ― フン族から逃れて西ローマと衝突

ゴート族はもともとバルト海沿岸から南下し、黒海北岸に定住していました。

しかし4世紀末、東から進出してきたフン族の圧迫を受け、多くが西ローマ帝国領内への避難を余儀なくされます。

西ローマは当初、彼らを「同盟者」として迎え入れましたが、食糧や土地の不足、ローマ側の不誠実な対応から不満が高まりました。

その結果、378年のアドリアノープルの戦いでゴート族はローマ軍を大破し、帝国防衛の脆弱さを世に示すこととなります。

さらに410年には王アラリックがローマ市を陥落させ、世界を震撼させました。

ゴート族の動きは、大移動を象徴する出来事として語られます。

ヴァンダル族 ― 西へ押し出され北アフリカ王国を建国

ヴァンダル族は、もともとバルト海沿岸に暮らしていました。

フン族の西進による連鎖的圧力と気候変動による生業の困難から、彼らは西方へと進みます。

406年にはライン川を越えてガリアへ侵入し、その後イベリア半島へ。

さらに5世紀には北アフリカに渡り、カルタゴを中心とするヴァンダル王国を建国しました。

地中海の制海権を握ったヴァンダル族は、当時の西ローマにとって大きな脅威となります。

455年にはローマ市を再び陥落させ、徹底的に略奪した「ヴァンダルの略奪」は後世まで「破壊の象徴」として記憶されました。

フランク族 ― ガリアへ進出し後のフランスの基礎に

ライン川流域に拠点を持っていたフランク族は、大移動期に西ローマの弱体化を好機として勢力を拡大しました。

彼らはゲルマン部族の中でも比較的早くガリアに定住し、やがて西ローマ帝国滅亡後に強大なフランク王国を築きます。

クローヴィス王の下でカトリックに改宗したことは、教会と結びついた新しい秩序の形成につながり、フランク王国は西ヨーロッパにおける中世国家の模範的存在となりました。

アングロサクソン族 ― ブリテン島で独自の王国群形成

アングル族やサクソン族は、現在のドイツ北部やデンマーク南部に暮らしていました。西ローマ軍がブリテン島から撤退し、防衛が手薄になった隙を突いて、海を渡りイングランドへと進出しました。

彼らは西ローマ帝国そのものには直接的な打撃を与えませんでしたが、ブリテン島に複数の王国を形成し、のちのイングランド社会の基盤を作りました。

西ローマ帝国の滅亡と並行して、新しい文化的中心地が別の場所で育っていったのです。

ブルグント族・ロンバルド族 ― 西ローマ周縁での定住と建国

ブルグント族は中欧から西方へ移動し、5世紀にガリア東部に王国を建てました。

一方ロンバルド族はドイツ東部から南下し、最終的には6世紀にイタリア北部にロンバルド王国を築きます。

彼らの動きは西ローマ帝国の滅亡そのものを直接決定づけたわけではありませんが、旧ローマ領土で新たな政治秩序を築き、中世ヨーロッパの地図に多様性を加えることになりました。

大移動がもたらした多様な影響

ゲルマン民族の大移動は、西ローマ帝国を滅ぼしただけではありません。

それぞれの部族の動きは、ヨーロッパ各地にさまざまな影響を残しました。

西ローマ帝国の崩壊(476年オドアケルによる皇帝廃位)

最も有名な影響は、西ローマ帝国の滅亡です。

476年、ゲルマン人傭兵軍団を率いていた指導者オドアケルが、最後の皇帝ロムルス・アウグストゥルスを退位させました。

オドアケルはスキリア族という比較的小さなゲルマン系部族の出身で、母方はルギ族の王族につながるとされています。

彼は「ゲルマン王」ではなく、西ローマ帝国に雇われた傭兵軍団の隊長(foederatiのリーダー)という立場でした。

つまり、西ローマ帝国の滅亡をもたらしたのは巨大な民族の侵攻ではなく、帝国内で軍事的役割を担っていたゲルマン人傭兵のリーダーだったのです。

これは帝国がいかに外部勢力に依存し、内部から脆弱になっていたかを象徴する出来事でした。

中世ヨーロッパの王国群と新秩序

大移動の結果、ヨーロッパ各地にゲルマン系の王国が誕生しました。

西ゴート王国はスペイン、ヴァンダル王国は北アフリカ、フランク王国はガリアに根を下ろしました。

これらの王国はローマの制度を受け継ぎながらも独自の文化を発展させ、中世ヨーロッパの政治的秩序の基盤となりました。

特にフランク王国は後にカロリング朝を生み、ヨーロッパ統合の萌芽となります。

キリスト教の拡大と文化的融合

移動したゲルマン部族は、やがてキリスト教を受け入れていきました。

例えば、フランク王クローヴィスの改宗は教会との強い結びつきを生み、後のヨーロッパ社会に大きな影響を与えます。

また、ローマ的な都市文化とゲルマン的な農村共同体が融合し、新しい社会制度が形作られていきました。

土地支配の仕組みは次第に荘園制へと変化し、封建制度の萌芽が見えてきます。

地域ごとに異なる影響(ブリテン、北アフリカなど)

大移動の影響は地域によって大きく異なりました。

ブリテン島ではアングロサクソン族の移住によってローマ時代の痕跡が急速に失われ、独自の王国群が形成されました。

一方、北アフリカではヴァンダル王国が海上覇権を握り、地中海世界の勢力図を塗り替えました。

このように「ゲルマン民族の大移動」と呼ばれる出来事は、ヨーロッパ全体を一様に変えたのではなく、地域ごとにまったく違う形で影響を及ぼしていたのです。

歴史をどう見るか――「破壊」か「変容」か

ナショナリズムが生んだ「英雄」や「破壊者」のイメージ

19世紀から20世紀初頭のヨーロッパでは、大移動の物語はしばしばナショナリズムに利用されました。

ドイツや北欧では「ゲルマン民族は西ローマを打ち倒した英雄的祖先」と強調され、逆にフランスやイタリアでは「文明を破壊した蛮族」として描かれることが多かったのです。

つまり、同じ出来事がそれぞれの国の民族意識や政治的目的によって異なる物語に仕立て上げられたのです。

現代研究が描く「漸進的な定住と融合」

現代の歴史研究は、大移動を単純な「民族大移動」とは見ていません。

必ずしも大規模な一斉移動ではなく、むしろ小規模な定住や段階的な浸透、そして周辺社会との融合が進んでいたことが強調されています。

西ローマ帝国も「一夜にして滅亡した」のではなく、帝国内に定住したゲルマン人たちが徐々に新しい秩序を作り上げ、やがて帝国そのものに取って代わった、という流れに近いのです。

「大移動」というラベルの限界と意義

「ゲルマン民族の大移動」という言葉は、さまざまな民族の動きをまとめるための便利な呼称にすぎません。

実際には、部族ごとに移動の理由も行き先も異なり、影響の及び方も地域によってまったく違いました。

とはいえ、この出来事を「大移動」として捉えることで、古代から中世への大きな変化をひとつの枠組みで理解できるという利点もあります。

ローマの遺産の上に築かれたヨーロッパ

結局のところ、中世以降のヨーロッパの土台には常にローマがありました。

法律・行政制度、ラテン語に基づく言語、キリスト教の広がり、道路や都市といったインフラ――これらはゲルマン人の支配下でも受け継がれ、変化しながら生き続けました。

ゲルマン民族の大移動は、西ローマ帝国を完全に破壊したのではなく、その遺産を基盤に新しい秩序を作り上げる「変容のプロセス」だったのです。

最初は“大移動=西ローマを滅ぼした”って単純に思ってたけど、いろんな民族の事情が重なっていたんだね

そうだね。西ローマ帝国の崩壊は確かに影響のひとつだったけど、それだけじゃなくて、各地で新しい秩序や文化が生まれたのも大移動の姿なんだよ

なるほど…。西ローマ帝国が完全に壊れたんじゃなくて、その遺産の上に新しいヨーロッパが築かれていったんだね

うん。“破壊”じゃなく“変容”。大移動はそのきっかけとなった出来事だったんだ

コメント