ノラ

ノラねえうるら、とある世界遺産について聞きたいんだけど。小学生の頃に読んだ『青い天使』っていう小説に、プリトヴィツェ湖群国立公園が出てきたんだよね。クロアチア独立戦争で故郷を追われた少年が登場して、そのロザリオが湖に返される場面…ずっと心に残ってるの。

本との出会いが原点とは面白いね。実際にプリトヴィツェ湖群国立公園は、ユネスコ自然遺産に登録されるほど美しい場所だけど、その独立戦争の発端となる事件の舞台にもなったんだよ。

そうなんだ。クロアチアで紛争があったことは知っていたけど、その場所がまさに発端の場所だったんだね。

じゃあ今回は、美と神秘だけでなく、戦争と再生の歴史も含めてプリトヴィツェの物語をたどっていこうか。

プリトヴィツェ湖群国立公園とは

クロアチアで最初の世界自然遺産

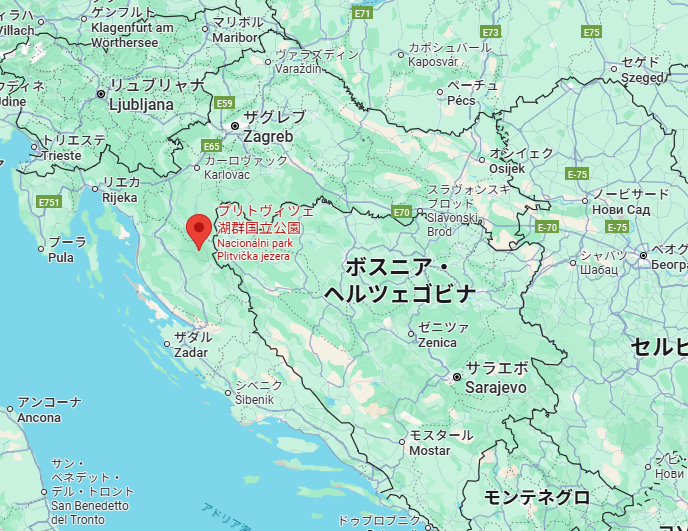

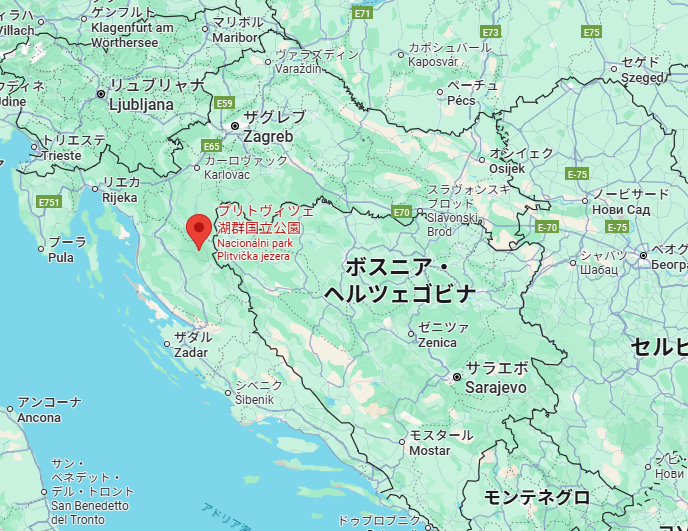

クロアチアの内陸部、首都ザグレブから南へ約130キロ。山あいに広がるのがプリトヴィツェ湖群国立公園です。

16の湖と90を超える滝が段差をつなぐように連なり、光の加減や鉱物の影響でエメラルドやターコイズブルーに色を変える湖面は、訪れる人を魅了してやみません。

19世紀後半には観光地化が進み、1896年に最初のホテルが建設され、1893年には公園の保護委員会が設立されました。

1949年には当時のユーゴスラヴィア政府(当時のクロアチア社会主義共和国を含む)により国有化され、国立公園に指定されました。

その後、1979年(CE 1979)にユネスコ世界自然遺産として登録され、クロアチアで最初の自然遺産となりました。

国家を代表する観光地であると同時に、国の誇りを象徴する存在ともなったのです。

出典:Wikimedia Commons, “Plitvice Lakes National Park 2019.jpg”, Diego Delso, CC BY-SA 4.0

小学生の頃に出会った忘れられない記憶

この場所を私が初めて知ったのは、旅行ガイドではなく一冊の小説を通じてでした。

小学生の頃に読んだ『青い天使』(青い鳥文庫)という物語の中で、クロアチア独立戦争で故郷を追われた少年が登場します。

彼は病に倒れ、亡くなる直前に主人公へロザリオを託しました。

その後、主人公はプリトヴィツェの湖に赴き、そのロザリオを返すのです。

小説内にはその写真などはありませんでしたが、その文章に感動し、写真を調べてその美しさに心を奪われました。

幼い私の心に深く刻まれたその場面は、写真で見た湖群の鮮烈な美しさと重なり、「美」と「哀しみ」を同時に背負う土地として記憶に残りました。

二十年以上が経った今も、その印象は色あせることなく息づいています。

ユネスコ自然遺産に刻まれた美と神秘

カルスト地形が生む湖と滝

プリトヴィツェの景観は「カルスト地形」と呼ばれる石灰岩地帯特有の作用によって生まれました。

水が石灰岩を溶かし、堆積物がせき止めとなり、新しい湖や滝が次々に形成される――いわば「生成を続ける景観」です。

この動的な自然過程こそが、ユネスコが世界遺産登録の際に高く評価した理由でした。

※カルスト地形の世界遺産はほかにも、中国の九寨溝、イタリアのアペニン山脈、ベトナムのハ・ロン湾、キューバのグランマ号上陸記念国立公園などがあります。

そして、この「変化し続ける自然」は、古くから人々の想像力や信仰とも結びついてきました。

伝承と信仰に彩られた神聖な地

当地で有名なのが「ブラッククイーン(黒き女王)」の伝説です。

大干ばつで人々が困窮したとき、黒き女王が祈りに応えて雨を降らせ、湖群が誕生したと伝えられます。

自然の力を神秘として語るこの物語は、人々が自然に畏敬の念を抱き、祈りを捧げてきた証といえるでしょう。

さらに湖や森には、精霊や妖精(クロアチア語で Vile )が宿ると信じられてきました。

湖は「天からもたらされた幸福の源」とみなされ、人間が守るべき聖域とされてきたのです。

こうした伝承と信仰が折り重なり、プリトヴィツェ湖群国立公園は単なる景観を超え、神聖な意味を帯びた場所として人々に親しまれてきました。

楽園が戦場に――クロアチア独立戦争

プリトヴィツェ湖群事件と独立戦争

けれども、この「聖なる楽園」は突如として戦場へ変貌します。

1991年(CE 1991)、クロアチアがユーゴスラヴィアからの独立を宣言すると、クロアチア内のセルビア人武装勢力との間で武力衝突が勃発しました。

その最初の大きな事件のひとつが「プリトヴィツェ湖群事件」です。

クライナ・セルビア人勢力が公園の管理を掌握し、公的施設をバリケード化。その奪還を目指したクロアチア警察部隊と激しい戦闘となり、双方に死傷者が発生しました。

これ以後、公園一帯は「クライナ・セルビア人共和国」の支配下となり、ホテルや建物も軍事施設として利用されました。この戦闘により、プリトヴィツェ湖群事件は“クロアチア独立戦争の事実上の火ぶたを切った戦い”と呼ばれます。

占領と破壊、危機遺産への登録

その後、湖畔のホテルや観光施設はセルビア人勢力に占領され、軍の司令部や宿営地として利用されました。

豊かな自然は兵士の靴音や戦車の轟音に覆われ、森や湖畔には大量の地雷が埋設されました。

自然やインフラも損傷や荒廃、野生動物の減少など深刻な影響を受けました。

湖では地雷やダイナマイトによる乱獲も報告され、魚類資源の回復活動が戦後も長く必要となりました。

もはや観光客どころか、住民すら安全に近づけない危険地帯となったのです。

ユネスコはこの事態を憂慮し、プリトヴィツェ湖群国立公園を「危機遺産リスト」に登録しました。

復興と観光再生、そして現代の課題

奪還と地雷除去、平和の象徴へ

1995年、クロアチアは独立を達成し、プリトヴィツェ湖群国立公園もセルビア側から奪還されました。

しかし、取り戻した地はすぐに観光に戻せる状態ではありません。

至るところに埋められた地雷を除去する作業が必要だったのです。

国際協力のもと除去事業が進められ、湖畔の安全が回復すると、再び観光客を迎え入れる準備が整っていきました。

1997年にはこうした事業の推進により危機遺産リストから解除され、プリトヴィツェ湖群国立公園は「平和を取り戻した象徴」として世界に知られるようになります。

こうして楽園は再生しましたが、その再生は「失われたものを忘れてよい」という意味ではありませんでした。

新たな問題:観光公害と持続的保護の模索

復興とともに観光産業は急速に拡大し、年間入場者数は100万人を超える規模へと成長しました。

観光収入はクロアチア経済を支える柱となりましたが、一方で湖岸の浸食、木道の損傷、水質悪化、ゴミ問題など、新しい課題が浮上します。

自然遺産が直面する「観光公害(オーバーツーリズム)」に、プリトヴィツェ湖群国立公園も例外ではなく巻き込まれたのです。

近年では、入場者数の制限や環境保護策も導入されており、クロアチア当局も観光と自然保護の両立を模索し続けています。

守るべき自然をいかに次世代へ受け渡すか――その課題は、戦争を乗り越えた後もなお続いているのです。

美と破壊を抱く地が投げかける問い

私にとってのプリトヴィツェ湖群国立公園の意味

こうして見てくると、プリトヴィツェ湖群国立公園は「美」と「破壊」の二面性を背負い続けてきたことが分かります。

私にとってこの場所は、ただの憧れの観光地ではありません。

小説を通じて出会った少年の物語と、実際にこの地で起こった戦争の記憶が重なり合い、強烈に心に残る存在なのです。

自然と人間の共存を考えるきっかけ

自然遺産でありながら、人間が起こした戦禍の記憶を宿すプリトヴィツェ湖群国立公園は私たちに問いかけます。

なぜ人は楽園を戦場に変えてしまうのか。

なぜ守るべき自然を過剰に利用し、再び危機にさらしてしまうのか。

その問いは遠いバルカン半島の出来事にとどまらず、現代を生きる私たち自身にも突き刺さります。

私はまだこの地を訪れたことはありません。

しかし、だからこそ想像の中で問いを深め、次に歩くときは戦争で失われた命と、自然を守る責任を心に抱きながら湖面を見つめたい――そう願わずにはいられません。

プリトヴィツェ湖群国立公園が、ただの絶景じゃなくて“戦争と再生を見届けた場所”だ、ってよく理解できたよ。写真で見た湖面も、ちょっと違って見えてきた。

そうだね。あのエメラルドの湖には、美しさだけじゃなく人々の祈りや痛みが映っているんだ。だからこそ心を打つんだろうね。

うん、実際に訪れるときは観光客の一人じゃなくて、“物語を受け取る旅人”として歩きたいな。

その視点があれば、次に出会う世界遺産もきっと違って見えるはず。さあ、次はどんな物語を一緒に旅しようか。

コメント